小山の歴史

時代に沿って生まれた、

5つの物語。

-

第一章 創業

-

第二章 再び、

歩む。 -

第三章 発展

-

第四章 100年

その先へ -

第五章 革新

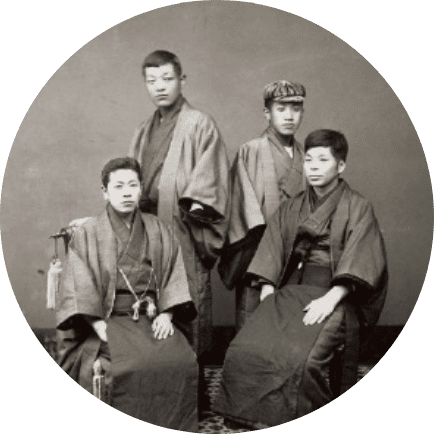

創業

貸布団屋から始まる歴史

小山のルーツは幕末から明治維新にかけての京都にある。都大路を頻繁に行き来する侍や出入り業者はその移動に伴い、眠りに欠かせない布団を必要としていた。そこに着目し、「貸布団屋」として営業基盤を固めていったのが「綿喜」創業者の小山貴一である。

やがて貴一は次男の忠三郎を後継者に、と考えるようになった。対して貴一の三男である榮三郎は独立の意思を固めて下駄・鼻緒の出商いを始め、独立する。榮三郎が起業した1893年(明治26年)4月8日、この日こそが当社の創業日である。

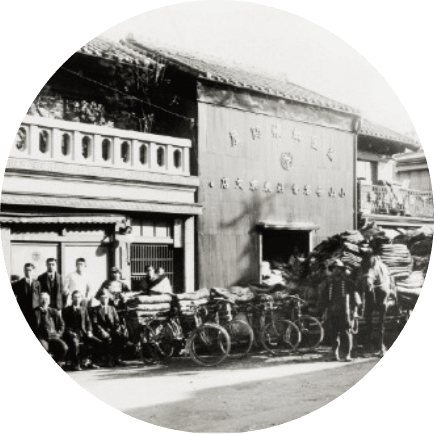

時代とともに小山あり

明治時代に特に発達を遂げた事業といえば鉄道の開設であり、多くの作業員が動員される建設工事現場では多くの布団が必要になる。工事請負業者からの大口受注が相次ぎ、最高で1000枚以上、平均250枚、貸し出し期間は数年に及ぶものだった。

1923年。死者9万人以上、行方不明者4万人にも及ぶ大災害である関東大震災が起こった。小山は被災した東京に1万6000枚の寝具を奈良から送り届け、翌年横浜にも1万枚の寝具を届けた。このことは新聞にも大きく報じられ、「奈良に小山あり」と広く知れ渡ることとなった。

- 1893

- 先代小山榮三郎が京都市において起業

- 1896

- 奈良市街に「小山榮三郎貸物店」の看板を掲げる

- 1899

- 資本金1万円にて「小山組商会」を設立

- 1920

- 合名会社小山商店を設立

- 1923

- 関東大震災の際、被災者布団1万6000枚を製作し内務省に納入

第二章 再び、歩む。

次の章を読む

再び、

歩む。

新たな業界への参入

1938年。国家総動員法が敷かれ、我が国は統制の時代へと行き着く。1941年(昭和16年)12月8日未明の真珠湾攻撃によって太平洋戦争が始まると、戦争の最中では思うように事業活動ができなくなった。

1945年に終戦を迎え、再び歩み出した小山。建設工事現場だけではなく新たな市場への開拓も進めていった。医療機関にて入院する患者が使用する「基準寝具」が次の事業の柱となった。すなわち医療業界への進出である。

ただ、事業化は容易ではなく、当時基準寝具の洗濯や消毒は厚生省(現:厚生労働省)に定められた医療機関のみが容認されており、貸し出しによる基準寝具は認められていなかった。そこで奈良市医師協同組合が管理監督することを前提とした「共同洗濯場」を設立することで厚生省のハードルをクリアし、寝具類を洗濯・再製する業務をスタートさせることができた。

- 1943

- 3拠点の営業所(小山寝具再製株式会社・大和寝具合資株式会社・倭寝具合資株式会社)を相次いで独立させる。配給の得やすかった製造業として資材を入手するという苦肉の策であった。

- 1951

-

営業力を成長させていくために3社を吸収合併し、

「小山合資会社」として発足。

- 1960

- 奈良県厚生労働部保険課・奈良市医師協同組合の指導のもと、全国に先駆けて基準寝具(医療機関に入院する患者が使用する寝具)の共同洗濯工場の経営に着手。

- 1962

- 合名会社小山株式会社を設立。

第三章 発展

次の章を読む

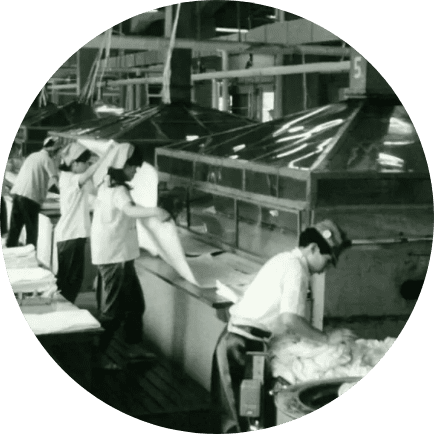

発展

技術力とサービスが

求められる時代へ

「小山合資会社」が資金調達のため分離していた「東洋寝具株式会社」を吸収合併して「小山株式会社」を設立した。

金融機関からの信頼を得て融資を得るため、また親会社である小山も品質向上とサービスの充実を図るために「小山株式会社」が「小山基準寝具株式会社」を吸収する形で経営統合が行われた。

両社の有する技術力とサービス力を融合させる形となり、現在の製販一体の形が整ったのである。

「トータル寝具」への着目

1973年、日本経済も大混乱に陥ったオイルショック。その影響は大手顧客である建設業界を襲った。大型工事の中止などが相次ぎ、小山の寝具リース事業にも余波を受けた。

これを受け当時第4代社長に就任した小山良藏は今までになかった可能性を探り、「トータル寝具」の分野へと駒を進める。「トータル寝具」とは、枕、シーツ、寝具備品をセットで貸し出し、期間を定めてリネンサプライを行うものである。こちらも徐々に事業拡大し、現在まで続く大手企業にも次々と参入していった。1975年ごろには病衣・白衣のリース開始していき、徐々に商品の幅を広げ、現在の小山へと近づいていくのであった。

- 1960

〜

1970 -

国民体育大会や万国博覧会、

オリンピックなど国家規模の催しにも市場を拡大。

- 1976

- 新たな分野である「トータル寝具」の分野へと駒を進める。

- 1977

- 小山産業株式会社を設立。

- 1984

- 小山寝装株式会社を設立。

- 1992

- 本社工場が医療関連サービスマークの認定を受ける

第四章 100年、その先。

次の章を読む

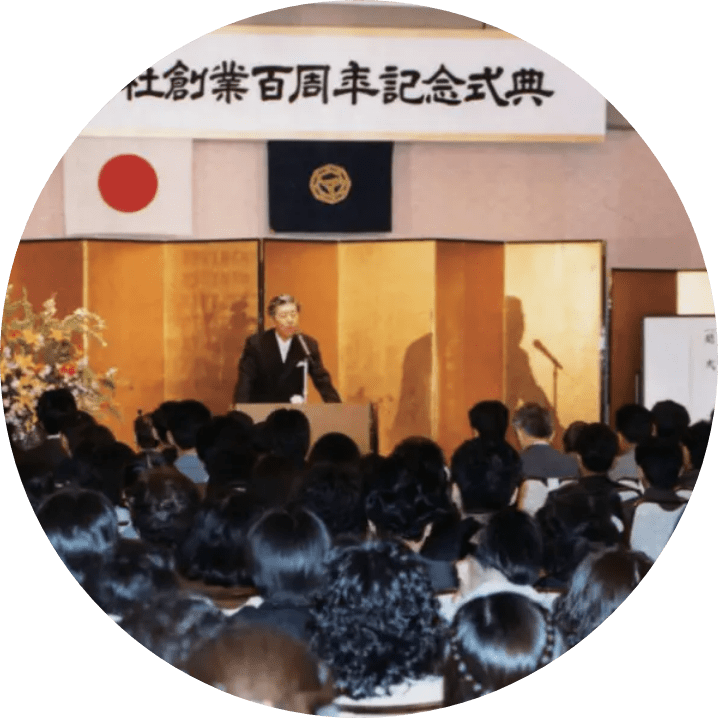

100年、

その先。

次の100年を見据えて

創業100年を迎えてから現在までにおいても、さらに変遷を繰り返した時代であった。阪神淡路大震災時の際は、被災地へ駆けつける警察官・作業員のため、臨時寝具の寝具貸し出し要請が神戸営業所にも寄せられた。連日遅くまで物資の配送を行う社員の懸命な姿がそこにはあったという。

1998年11月に介護ショップとして奈良市小川町に「KIND HOUSE」を設置したり、スウェーデン「イェルベン社」と提携し国内初の「床ずれ」防止が可能な商品であるウォッシャブルマットを提供したりなど、事業展開の仕方にも新たな取り組みが垣間見えていた。

関東地方への進出

2004年、埼玉県蕨市に関東事業所を設置した。移転後に倉庫の改修工事も行い、500点以上の福祉介護用品を保管することが可能になった。

業界初の分配集配システムを導入。

2000年代後半に入ると、品質向上・環境保全の両分野でISOを取得。品質向上のため、パフォーマンスも向上をはかった。工場での洗濯・消毒を終えた未使用の清潔な商品の配送車と、使用済みとなった商品の回収車を別便体制にしたもので、それぞれに専用車両を整備した。現在にも活きるシステムである。

- 1995

- 阪神淡路大震災が発生し、被災地に迅速に寝具を提供

- 2004

- 介護関連事業の拡大を図るべく関東地方に進出

- 2005

- 環境に関するマネジメントシステム「ISO 14001」の認証を取得

- 2007

- 品質に関するマネジメントシステム「ISO 9001」の認証を取得

- 2011

-

東日本大震災が発生し、被災地へ迅速に寝具を提供

本社事務所を奈良市大森町へ移転

介護ショップ「カインドハウス」を新本社内に移転し、介護用品ショップ・医療福祉と介護のショールームとして開業

第五章 革新

次の章を読む

革新

ITサービスでの事業革新

2010年代以降になると、あらゆる企業が品質向上やコスト削減を狙い、

サービスのIT化が加速していった。小山もまた、取引先である病院や介護施設での業務効率化のために、備品を使用する際にバーコードをスキャンすることで在庫管理がされるITサービスなどを自社開発した。

また、新たにeラーニングシステムを開発し社員のための学習コンテンツを整えるなど、社内外ともにシステム導入による事業革新を進めていった。

近年においては、全国各地で営業所を開設したり、本社近隣の洗濯工場をリニューアルするなど、経営体制としても規模を拡大し続けている。

- 2013

- 創業120周年を迎える

- 2014

-

大阪市中央区に、医療福祉事業部 第二大阪事務所を開設

大阪市浪速区に、介護関連事業部 大阪事務所を開設

京都府宇治市に、白衣・タオル洗濯専用の京都工場を設立

- 2015

- 熊本県菊池郡に、布団の製造と白衣・タオル・布団の洗濯工場を設立

- 2016

-

神奈川県厚木市に、介護関連事業部 厚木事業所を開設

大阪府松原市に、布団とリネン等を洗濯する大阪工場を設立

- 2018

- 埼玉県入間市に、介護関連事業部 入間メンテナンスセンターを開設

- 2019

- 京都府宇治市に、医療福祉事業部 京都事務所を開設

- 2021

-

愛知県江南市を拠点に業務用クリーニング事業を展開する

興陽棉業株式会社を完全子会社化し、名古屋工場を開設

大阪府岸和田市に、介護関連事業部 南大阪事業所を開設

- 2022

-

兵庫県明石市に、医療福祉事業部 兵庫事務所を開設

埼玉県所沢市に、介護関連事業部 所沢事業所を開設

- 2023

- 創業130周年を迎える